di Vittorio Malagutti

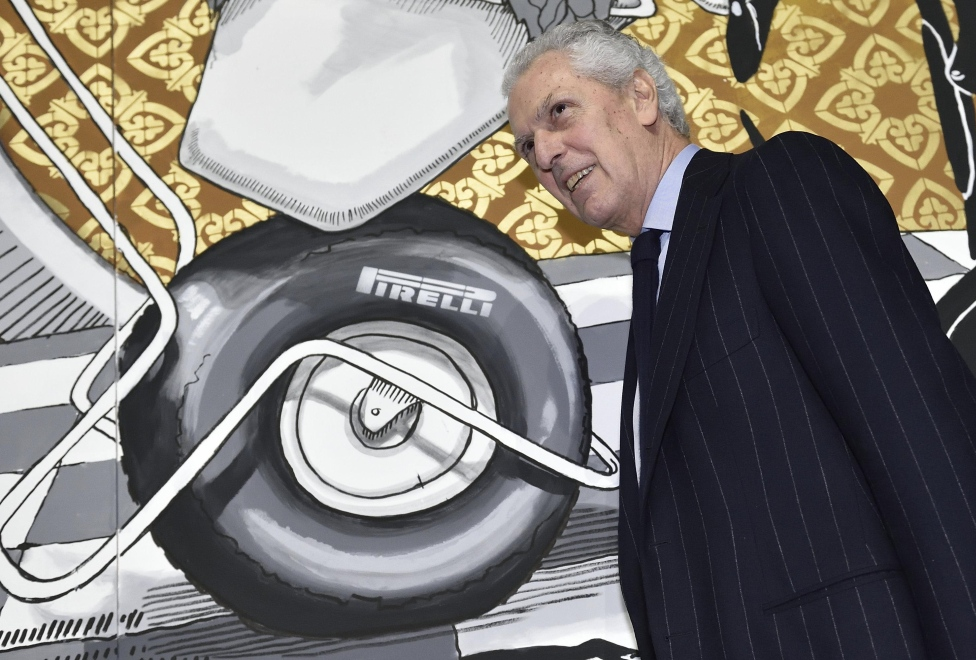

Una questione di accelerazione. Sì, accelerazione, nel senso di dare gas al motore. Qualche anno fa, alla domanda di un biografo che chiedeva di spiegare la formula dei suoi successi, Marco Tronchetti Provera se la cavò con una metafora automobilistica. “Alle difficoltà io ho sempre reagito accelerando“, disse il patron della Pirelli. E per meglio chiarire il concetto fece ricorso a un’immagine da brivido. «È come quando stai superando una vettura e improvvisamente ti ritrovi di fronte una macchina che va in senso contrario: non ti chiedi perché mai mi sono messo a superare, ma pigi sull’acceleratore e tiri diritto».

Il racconto dell’imprenditore milanese non entra nel dettaglio. Il pilota-manager non spiega quando e perché ha temuto di andare a sbattere. La sua carriera, però, parla per lui. Tre decenni di curve pericolose, affari ad alto rischio, grandi successi e improvvisi ribaltoni. E adesso, mentre si prepara a varcare la soglia dei settant’anni (lì compirà il prossimo 18 gennaio) Tronchetti rientra in pista, torna a pigiare sull’acceleratore dopo l’ennesima brusca sterzata della sua Pirelli.

Il ritorno in Borsa Questione di giorni e ai primi di ottobre il marchio del cinturato sbarcherà in Borsa. Non è un esordio vero e proprio, visto che nell’autunno di due anni fa i titoli del gruppo lasciarono il listino dopo quasi un secolo (la prima quotazione risale al 1922) di onorata presenza. Il viaggio di andata e ritorno, un viaggio che ha pochi precedenti nella storia della finanza nazionale, non è frutto del caso.

Il ritorno in Borsa Questione di giorni e ai primi di ottobre il marchio del cinturato sbarcherà in Borsa. Non è un esordio vero e proprio, visto che nell’autunno di due anni fa i titoli del gruppo lasciarono il listino dopo quasi un secolo (la prima quotazione risale al 1922) di onorata presenza. Il viaggio di andata e ritorno, un viaggio che ha pochi precedenti nella storia della finanza nazionale, non è frutto del caso.

L’itinerario è stato accuratamente studiato, con l’obiettivo di moltiplicare i profitti dei soci di comando di Pirelli. Cominciando dai cinesi di ChemChina, la multinazionale con base a Pechino che nel 2015 è sbarcata in Italia rilevando la quota di maggioranza, il 65 per cento, di Pirelli. Poi c’è Tronchetti, che insieme a una pattuglia di alleati (le famiglie Moratti, Rovati, Acutis e altri ancora) possiede il 22,4 per cento del capitale. Ai russi del colosso petrolifero Rosneft, entrati in scena come azionisti nel 2014, fa invece capo un altro 12,6 per cento.

Particolare importante: il ricavato del collocamento partito lunedì 18 settembre non andrà a Pirelli, ma solo ai grandi soci, a cominciare da cinesi e russi, che così riescono a far cassa, con i soci di Pechino che comunque manterranno la quota di maggioranza relativa, il 45 per cento del capitale. Nel frattempo però però l’indebitamento dell’azienda, pari a 1,2 miliardi a fine 2015, è lievitato fino agli attuali 4,2 miliardi. Possibile? Sì, possibile, perché, per effetto di una complessa operazione finanziaria, gran parte dei prestiti ottenuti dai cinesi per comprare la loro quota di maggioranza è stata scaricata sui bilanci della nuova matricola di Borsa.

Particolare importante: il ricavato del collocamento partito lunedì 18 settembre non andrà a Pirelli, ma solo ai grandi soci, a cominciare da cinesi e russi, che così riescono a far cassa, con i soci di Pechino che comunque manterranno la quota di maggioranza relativa, il 45 per cento del capitale. Nel frattempo però però l’indebitamento dell’azienda, pari a 1,2 miliardi a fine 2015, è lievitato fino agli attuali 4,2 miliardi. Possibile? Sì, possibile, perché, per effetto di una complessa operazione finanziaria, gran parte dei prestiti ottenuti dai cinesi per comprare la loro quota di maggioranza è stata scaricata sui bilanci della nuova matricola di Borsa.

La rete di Potere. Allora eccola, l’accelerata di Tronchetti. I soldi freschi, cioè il gas per ripartire, arrivano dai cinesi, dalle banche e dal mercato azionario. I profitti dei prossimi anni, che peraltro, secondo gli analisti, dovrebbero aumentare, serviranno in buona parte per pagare gli interessi sui debiti della società quotata in Borsa, a cui partecipano migliaia di investitori e di piccoli risparmiatori. A loro non resta che sperare in ricchi dividendi e nella crescita del titolo. Intanto, però, il manager che guida Pirelli fin dal 1992 è già riuscito a farsi riconfermare al comando, con i gradi di amministratore delegato, almeno fino al 2021. Questo è quanto prevede l’intesa da poco rinnovata tra i grandi azionisti del gruppo.

Lo schema non è nuovo. Di volta in volta, cambiano soci, alleati e finanziatori, ma l’happy end è garantito. Garantito per Tronchetti, s’intende, che incarna a modo suo il paradosso del capitalista senza capitali. Il manager milanese ama infatti raccontarsi come un sostenitore convinto della libera concorrenza, di un mercato di stampo anglosassone in cui le azioni si contano e non si pesano. Insomma, vince chi ha più soldi; questa è la regola del gioco. Nei fatti, però, il gran capo di Pirelli si trova da decenni al centro di una ragnatela di accordi che ha avuto l’effetto concreto di perpetuare un potere, il suo, inversamente proporzionale alle risorse finanziarie investite in azienda.

Da principio, negli anni Novanta del secolo scorso, fu la Mediobanca di Enrico Cuccia ad allestire i patti di sindacato che “blindarono” il potere di Tronchetti, asceso al vertice per salvare l’azienda uscita con i conti a pezzi dalla scalata al concorrente tedesco Continental. Il manager, all’epoca quarantenne, aveva sposato in seconde nozze la figlia di Leopoldo Pirelli, che gli lasciò il timone del gruppo con il beneplacito di Cuccia e delle banche creditrici. La holding di famiglia del nuovo amministratore delegato pesava, in via indiretta, per una quota non superiore al 15 per cento nel capitale della società operativa, la Pirelli spa, che possedeva impianti e marchi. Quella piccola partecipazione, posta in cima alla piramide societaria, bastava però a garantire il controllo sul gruppo. Sono i miracoli delle scatole cinesi, sommati ai patti di sindacato con gli azionisti amici.

Da principio, negli anni Novanta del secolo scorso, fu la Mediobanca di Enrico Cuccia ad allestire i patti di sindacato che “blindarono” il potere di Tronchetti, asceso al vertice per salvare l’azienda uscita con i conti a pezzi dalla scalata al concorrente tedesco Continental. Il manager, all’epoca quarantenne, aveva sposato in seconde nozze la figlia di Leopoldo Pirelli, che gli lasciò il timone del gruppo con il beneplacito di Cuccia e delle banche creditrici. La holding di famiglia del nuovo amministratore delegato pesava, in via indiretta, per una quota non superiore al 15 per cento nel capitale della società operativa, la Pirelli spa, che possedeva impianti e marchi. Quella piccola partecipazione, posta in cima alla piramide societaria, bastava però a garantire il controllo sul gruppo. Sono i miracoli delle scatole cinesi, sommati ai patti di sindacato con gli azionisti amici.

Il “flop” Telecom. Una decina di anni dopo, tra il 2006 e il 2007, la scalata a Telecom Italia, con la sua zavorra di 40 miliardi di debiti, diventa un boomerang capace di mandare a picco l’intero sistema Tronchetti. Per mantenere la presa sull’ex monopolista dei telefoni, nel 2005 sono già state messe in vendita le attività di Pirelli nei cavi. Quelle stesse attività che in poco tempo, con il nuovo marchio Prysmian, finiscono per trasformarsi in un affare miliardario per Goldman Sachs e per la pattuglia di manager che ne hanno rilevato il controllo.

Per Pirelli invece i conti ancora non tornano. All’imprenditore descritto solo cinque anni prima dal Financial Times come l’erede di Gianni Agnelli, non resta che trovare al più presto una via d’uscita. Proprio in quel periodo, la sua immagine pubblica rischia di essere macchiata dalla storiaccia degli spionaggi illegali ideati e gestiti dalla squadra della security di Telecom. Piovono avvisi di garanzia e poi il processo, da cui il capo azienda uscirà infine assolto, ma solo a un decennio di distanza.

Nel 2007, per risolvere la grana Telecom viene alla fine allestita la più classica delle operazioni di sistema, con tre grandi istituzioni finanziarie nazionali (Mediobanca, Generali e Intesa) che, alleate alla spagnola Telefonica, scendono in campo come nuovi azionisti di controllo. C’è il rischio che un grande investitore straniero (Rupert Murdoch o il messicano Carlos Slim) metta le mani sulla rete tricolore di telecomunicazioni. Si spiega quindi anche così l’intervento allestito con l’avallo del governo, all’epoca guidato da Romano Prodi.

L’avventura nel business dei telefoni si conclude per Pirelli con una perdita secca di circa 3 miliardi di euro. Tronchetti però resta al suo posto. Le banche, in prima fila Intesa e Unicredit, gli rinnovano la fiducia. E anche i prestiti. La coperta però rimane troppo corta. Il capo di Pirelli ha bisogno di un alleato per mantenere la presa sul gruppo. Un investitore senza velleità di comando, ma pronto a pagare in contanti con la prospettiva di buoni ritorni più in là nel tempo. Nel 2009 all’orizzonte appare Vittorio Malacalza, imprenditore piacentino trapiantato a Genova. Malacalza sembra l’uomo giusto. Dispone di grande liquidità, addirittura un miliardo, incassata pochi mesi prima grazie alla vendita dell’azienda di famiglia a un gruppo ucraino. Affare fatto. Al nuovo socio vengono aperte le porte nelle due holding che portano a Pirelli: la Gpi e la controllata Camfin, quest’ultima quotata in Borsa.

Ancora una volta Tronchetti accelera e riparte, ma dura poco. Quando si comincia a discutere di nuovi investimenti, Malacalza è pronto a mettere sul piatto soldi cash. Il suo socio invece, a corto di capitali, vorrebbe fare il pieno di risorse fresche con un prestito obbligazionario emesso da Camfin. Insomma, nuovi debiti. Nel 2012 lo scontro finisce in tribunale. E di lì a poco i due alleati vanno ognuno per la sua strada. Nel senso che Tronchetti resta al comando e per liquidare l’altro grande azionista ormai diventato troppo ingombrante scende in campo il fondo d’investimento Clessidra, appoggiato, ancora una volta, dai due maggiori istituti di credito del Paese, cioè Intesa e Unicredit. Sono loro i veri “arbitri” del destino del manager-azionista.

Ancora una volta Tronchetti accelera e riparte, ma dura poco. Quando si comincia a discutere di nuovi investimenti, Malacalza è pronto a mettere sul piatto soldi cash. Il suo socio invece, a corto di capitali, vorrebbe fare il pieno di risorse fresche con un prestito obbligazionario emesso da Camfin. Insomma, nuovi debiti. Nel 2012 lo scontro finisce in tribunale. E di lì a poco i due alleati vanno ognuno per la sua strada. Nel senso che Tronchetti resta al comando e per liquidare l’altro grande azionista ormai diventato troppo ingombrante scende in campo il fondo d’investimento Clessidra, appoggiato, ancora una volta, dai due maggiori istituti di credito del Paese, cioè Intesa e Unicredit. Sono loro i veri “arbitri” del destino del manager-azionista.

Tra russi e cinesi. Nel 2014, quando la holding Camfin spalanca le porte al gruppo russo Rosneft, i soci finanziari si fanno da parte con profitti per decine di milioni. Clessidra esce di scena con una plusvalenza clamorosa: oltre 100 milioni, un guadagno del 25 per cento sull’investimento iniziale, realizzato nell’arco di un anno circa. Le banche invece si spartiscono profitti per un’ottantina di milioni, ma restano azioniste del gruppo milanese reinvestendo circa 60 milioni. Di lì a poco, ci sarà tempo e modo per fare altri soldi.

“L’italianità è salva”, non smettono di ripetere i portavoce di Pirelli. Perché se è vero che il socio moscovita possiede una quota pari a quella di Tronchetti e dei suoi alleati, le leve del comando restano in Italia, nelle mani dell’azionista con i gradi di amministratore delegato, sempre lo stesso da oltre vent’anni. E a Milano rimangono anche il quartier generale e i centri di ricerca.

“L’italianità è salva”, non smettono di ripetere i portavoce di Pirelli. Perché se è vero che il socio moscovita possiede una quota pari a quella di Tronchetti e dei suoi alleati, le leve del comando restano in Italia, nelle mani dell’azionista con i gradi di amministratore delegato, sempre lo stesso da oltre vent’anni. E a Milano rimangono anche il quartier generale e i centri di ricerca.

Descritto così, sembra il migliore dei mondi possibili. Lo è di sicuro per il patron del gruppo, che conserva tutti i privilegi del comando, insieme ai compensi milionari, con uno sforzo minimo in termini di investimento personale. A conti fatti, Tronchetti non possiede più del cinque per cento dell’azienda che tra poco tornerà sul listino di Borsa. “Io non sono mai partito dall’idea che il controllo dell’azienda che gestivo derivasse dal numero di azioni che avevo alle spalle“, ha avuto occasione di dichiarare Tronchetti. E nella sua posizione non c’è da sorprendersi che la pensi così.

Tempo pochi mesi e Rosneft, col fiato corto per la caduta del prezzo del petrolio e per effetto delle sanzioni occidentali al governo di Mosca, decide di tirare i remi in barca. I russi resteranno azionisti, ma in una posizione più defilata. Adesso tocca ai cinesi. Nel 2015 quando il gruppo di Pechino si è comprato il 65 per cento di Pirelli, il colpo di scena è stato presentato come una grande alleanza strategica. Il settore cosiddetto industrial, cioè gli pneumatici prodotti per camion, trattori e grandi veicoli, è destinato a finire in pancia al nuovo alleato, per lasciare alla Pirelli le attività più profittevoli, quelle delle gomme di alta gamma. Sono passati due anni e la vendita si è fermata a metà strada: quegli asset sono stati girati a una nuova società di cui però l’azienda italiana è ancora azionista di maggioranza.

Il settore cosiddetto consumer, cioè i prodotti di qualità superiore, è invece destinato alla Borsa, dove, come detto, sbarcherà ai primi di ottobre. Intesa e Unicredit, ancora loro, recitano tre parti in commedia. Gli istituti di credito sono allo stesso tempo finanziatori, azionisti e gestiscono il collocamento. Qualche commentatore in vena di iperboli si è spinto ad affermare che Pirelli è una sorta di griffe del pneumatico e come tale è destinata ad avere grande fortuna sul listino. E a fare profitti in gran quantità, che garantiranno ricchi dividendi agli azionisti. Si vedrà. Intanto i cinesi sono passati alla cassa, lasciando a Pirelli i debiti da pagare. E Tronchetti accelera ancora. Con i soldi degli altri.

* dal settimanale L’ ESPRESSO