C’è chi ha votato perché “Renzi mi sta antipatico“, chi perché era convinto che il “sì” vincesse contro ogni evidenza e non voleva stare con la scontata maggioranza. Alcuni – troppo raffinati per votare semplicemente quello che preferivano, come i comuni mortali, perché il loro voto doveva come minimo cambiare gli equilibri del paese – avevano fatto il sottile calcolo di far perdere Renzi di pochi punti, così da non mettere a rischio il suo governo, ma soltanto dare una bastonata alla sua «arroganza».

Molti erano scettici sulla riforma costituzionale, o almeno così dicono, perché poi la spiegano con una certa approssimazione. Qualcuno ha votato “no” perché «Matteo non è più quello di una volta, mi piaceva tanto agli inizi, poi si è spento». Altri, soprattutto imprenditori, si dichiarano delusi dopo la prima infatuazione renzista perché non c’è stata abbastanza rottamazione: volevano tagli fiscali drastici e il licenziamento di tutti i dipendenti pubblici (nulla di più facile, visto l’iter faticoso e il prezzo pagato delle riforme già varate, quasi tutte dei compromessi). I terzi, al contrario, avevano applaudito il cambiamento da sinistra per poi vedere il carisma del premier appannarsi da insufficiente impegno a favore dei lavoratori. Diversi sono rimasti schifati dal populismo dei contentini a colpi di 80 euro. Molti si giustificano con l’abitudine radical chic di stare sempre fuori dal coro, votare per il governo è di cattivo gusto.

E tutti sono ora a scuotere la testa, a dire «però non volevo che finisse così», «pensavo che restasse», e infine «scusate, mi dispiace».

E così, dopo aver tanto preso in giro gli ingenui inglesi che il giorno dopo si sono pentiti del voto per il Brexit, anche gli italiani ora hanno i loro pentiti. Con la differenza che, se i sudditi di Sua Maestà che volevano rimangiarsi la scheda erano, a quanto pare dai media almeno, quelli che non avevano capito bene cosa stavano votando (anche perché gli anglosassoni non sono abituati allo strumento referendario), qui stiamo parlando di persone bene informate, colte, che amano parlare di politica e a volte pensano anche di farla, «tutta gente perbene e di cultura», direbbe Venditti. Non sono la «pancia».

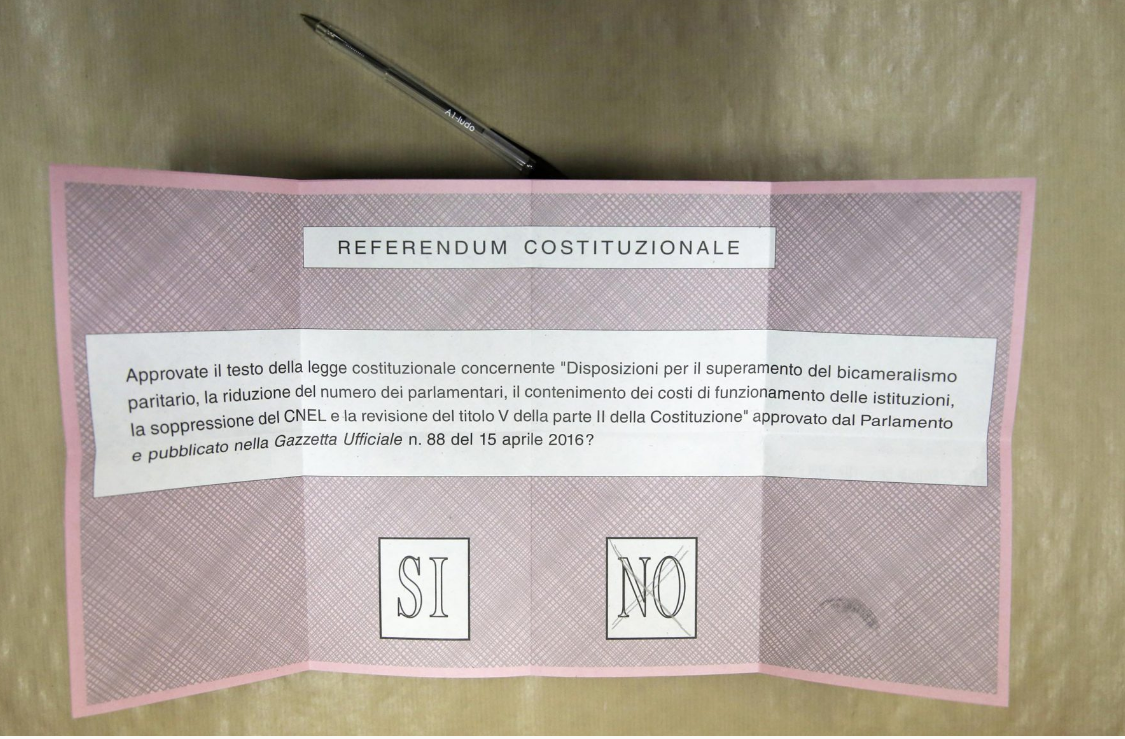

La pancia sapeva benissimo cosa votava, e contro cosa e chi. Così come gli elettori affiliati con un “no” consapevole: quelli che non volevano la riduzione dell’autonomia delle regioni, l’abolizione delle province e del Cnel, il turboliberismo, la morte dei piccoli partiti, il patto con Berlusconi, la globalizzazione, il matrimonio gay, l’euro, gli immigrati, il diktat di Berlino, la Boschi e tutto il resto.

Indipendentemente da quanto fossero fondate le loro paure e desideri, sapevano quello che non volevano, e avevano votato perché l’odiato toscano sparisse. Il loro “no” paradossalmente corrisponde alle loro esigenze. In un certo senso è razionale. Quanto sia condivisibile, e praticabile, è un altro discorso.

Quella dei pentiti del voto è invece una categoria diversa. Sono gli elettori nativi di Renzi, il centro destra del PD e il centrosinistra del Pdl. Sono quelli che per anni, se non decenni, hanno pianto l’Italia che non cambiava. Sono quelli che mai, per nessuna ragione, avrebbero voluto vedere esultare – figuriamoci al governo – i vincitori del referendum, da Brunetta a D’Alema, da Salvini a Grillo. Sono intellettuali, imprenditori, lettori e scrittori di libri, professori, gente che studia e viaggia, e che si considera l’élite pensante del paese. Che ora dice: «Ma io non volevo questo risultato».

Resta però da capire che cosa volevano, in un voto che i due terzi degli italiani dicono di aver interpretato come un referendum su Matteo Renzi e la prosecuzione o lo stop alle sue riforme. Pensavano che il premier non si sarebbe dimesso? Che il “SI” vinceva in barba ai sondaggi (che non cannano sempre)? Che tutti i leader del “NO” non ne sarebbero usciti tremendamente rafforzati, e si sarebbero accontentati di rimanere dove erano prima del 4 dicembre? Che era tutto un gioco di società, dove l’importante non è il prodotto del voto, uguale per tutti, ma il dilemma «mi si nota di più se mi associo o mi dissocio»?

Lasciando alla psicologia, la più esatta delle scienze, analisi complicate sulle dissociazioni cognitive, una spiegazione (appena) un po’ più razionale potrebbe essere l’abitudine gattopardesca di cambiare tutto per non cambiare nulla. Se uno non crede al potere del proprio voto, finisce per votare a cuor leggero per simpatie e antipatie, come si vota per far fuori da un reality show il partecipante che sta sulle scatole al pubblico. Nella vita reale il giorno dopo non cambia niente, e i più sgamati si rendono anche conto di essere stati pilotati verso la bocciatura dagli astuti sceneggiatori e producer dello show, in attesa della prossima puntata. La politica è un reality avvincente, al quale però partecipiamo tutti noi, e non solo quelli che si vedono in tv.

Ovviamente, possiamo presuporre che i pentiti del “no” siano semplicemente dei conformisti, che in realtà sapevano benissimo perché hanno votato contro Renzi, ma si vergognano a dirlo in ambienti dove il “sì” ha prevalso, e astutamente preferiscono piacere a entrambi gli schieramenti, in attesa di vedere come va a finire. La molteplicità, e la contradditorierà, dei motivi del loro voto, fa però pensare anche a un processo di segmentazione inevitabile.

È naturale che un premier in carica da tre anni piaccia meno di un debuttante: ha già commesso i suoi errori, tolto agli uni e dato agli altri, si è fatto nemici nuovi e perso amici vecchi. Anche perché era carico di troppe aspettative. In un sistema dove l’aggiornamento non viene scaricato con regolarità i problemi si accumulano, e nella ventata di cambiamento di cui Renzi si era fatto simbolo ciascuno aveva letto il suo.

Salvo la sinistra dura e pura e la destra dura e pura, che entrambe non si aspettavano dal rottamatore nulla di buono, tutti gli altri avevano scritto sulla lavagna della rottamazione wish list diverse quando non opposte. Tutti erano d’accordo che l’Italia andasse cambiata, ma per alcuni il cambiamento era un nuovo Berlusconi, per altri seppellire quello vecchio. Chi voleva meno tasse da pagare e chi più tasse da redistribuire, chi rovesciare la kasta e chi entrare a farne parte.

Era già accaduto con un altro rottamatore eccellente, Mikhail Gorbaciov, salito al potere accompagnato da una sete di cambiamento che attraversava quasi tutta l’Urss. Dei vecchi, dei soliti, degli immutabili non ne poteva più nessuno, e sembrava che tutti fossero d’accordo che «così non si va avanti», come diceva il nuovo leader, mentre portava al Cremlino una dirigenza di 20-30 anni più giovane di quella precedente.

Dopo appena due anni, tolte le prime incrostazioni, il numero di quelli che dicevano «stop» era aumentato vertiginosamente, e lo scontro tra chi temeva di perdere posizioni e chi voleva schiacciare l’acceleratore della perestroika (una ristrutturazione, quindi meno di una rottamazione) era diventato violentissimo. Se qualcuno, dopo 25 anni (l’anniversario cade proprio in questi giorni), non si ricorda come andò a finire, ecco il breve riassunto. Gorbaciov cercò fino all’ultimo di mediare tra le varie correnti del Pcus, temendo di perdere il partito che considerava l’unico strumento per proseguire la sua politica, con un’abilità cerchiobottista per la quale i commentatori italiani, intenditori del genere come nessuno, si spellavano le mani dagli applausi. Venne incornato sia da destra che da sinistra.

L’Urss implose, il partito pure.

*commento tratto dal magazine IL (Sole24Ore)